2018シーズンの釣りと山遊び

仙台源水会 村上晃

2018シーズンを思い返すと,いろいろ面白いことなどがありました。

最初に,会新人のシメさんと行った春の宮城(Z)の沢、残雪のある斜面と杣道歩き,魚には会えませんでしたが。

会新人のカサさんと行った初夏の宮城(Z)の沢,荒れた杣道の薮をくぐるも,きれいな渓相に魚は僅かでしたが,その滝の上で大きな魚を見たとか。

6月に,岩手山外輪山の鬼が城コースの頂上付近で何気なく前を見ると30~40m先の親子熊に遭遇、熊鈴に先に母熊が気づき、子熊をガレ場に逃がそうとしたら子が転げて鳴き声を上げていた。下山して,葛根田川でイワナ1匹。次回のO沢釣行のための裏岩手縦走路の入り口(奥産道の終点)を下見。翌日,秋田駒登山道と旧国見峠県境(旧国道・旧街道)でタケノコ採りが一杯いて爆竹の音と薮の中の呼び声がしていた。

7月はフェリーで名古屋から恵那山の古道を歩き,諏訪の山を歩き,信濃川の千曲川の源流を訪ねて甲武信岳を歩く。好天の源流の渓相は素晴らしいが魚影見えず。ツツジの花の盛期に上州赤城山を登ると元気な70過ぎという熊本男と話した。

カサさんとG山K川に山歩き。融雪のピークすぎるも水量多く,魚はあまり釣れず,ギョウジャニンニクも硬くなり,長い沢遡行に時間切れとなり,途中でカサさんにとっての初めてのビバークとなりました。きれいな火星大接近の晴れた夜でした。

8月はアブを避けて,トビタケ探しに行き、1株の良いところを採集し,少し配った。

9月は小国のCで竿出すも雨もよいで釣れず,タマゴタケに遭う。その後,G沢のA川にキノコ探し当たらず。奥の山小屋に親子が泊っており,少しは釣れた様子。

カサさんのY下流デビューと舞茸探しに行くもキノコに当たらず,イワナも少しだけ。カサさんが初めてのへツリで固まる。斜面の杣道歩きでちょっと転ぶ。

下旬会員2人と舞茸探し。いつものルートを回り,あるところで何気なく斜面で手をついたら,ジバチに刺されたがすぐ払って,その後腫れず一安心。

9月末に念願の黒部ダムの上流の山小屋に泊まり釣りするも,合わせ悪く釣れず。台風の影響前に針ノ木越えの古道を越えて大町へ。ガスの新潟県境の巻機山に登り宮崎の男2人と話す。八海山を下見して只見を越えて帰る。

10月にいつものYに舞茸探し,一寸取れたけど,欲掻いていつもの木の根回りを見て何気なく振り返ると頭上にスズメバチの大きな巣があり,刺されず幸運でした。

10月のHの山小屋での納の集会は会員幹事にお世話になりました。会員のそれぞれの話が面白い。次の日のキノコ採りも新しいルートをトレースできて面白かった。

森吉の紅葉の小又峡を船で訪ねる。キノコを探しながらBの沢入り口を歩く。打当のクマ園を見る。西木村の名物の大栗の焼き栗を食う。途中の古峰神社古杉にスズメバチの巣。

11月に日陰に新雪の残る八海山に登り,近くの清津峡の紅葉を見る。淡水魚養殖の大岩魚とチョウザメ等を眺める。M(Z)川の源流入り口を下見。多分,雨期の蛭多い所。

アイディアを練って,次年度も行きたいところを計画したい。

2018年沢納め

いつもの沢で歳納めの沢登り、1泊。

凛とした空気の中で1年を思い返しながら、渓を歩いてきました。

夜から降り始めた雪は、朝方には膝まで積もり下山に苦労。 田澤

晩秋の沢登り

メンバー:TM、T(記)

以前より遡行したいと思っていたS沢をTMさんに案内して頂いた。計画は、初日はS沢源頭付近で幕営し、翌日尾根まで詰めたあとは、T沢をさくっと下降。昼までには戻れるかなぁ、なんてのが前日までの見立て。初日はテン場まで、キノコを探しながらのらりくらりと行く。

こんな滝がいつまでも連続し、いくつ登ったかもわからないが、フリーで登れるので楽しい。

核心の滝は最上部での取り付き方が悪く、危うくなった。

(TMさんのフォローに感謝)

源頭付近は穏やかな山容となり、快適なテン場に着く。

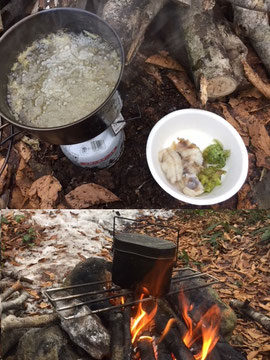

道中で採ったナメコとムキタケ鍋とステーキで宴会。酔っ払いのTは早々に就寝、翌朝はひどく具合悪かった。

翌日は尾根まで簡単に出る事ができたが、その後のT沢下降地点までの藪漕ぎは酷かった。

何とかT沢に降り立つが、キノコやわさび畑で遊び過ぎて怪しい時間帯に・・。

入山地点に戻った時には真っ暗だった。

身体はヘトヘトに疲れていたが、行きたかった沢を周回出来たので満足感に満たされていた。

間もなく、この一帯も雪に覆われる。来シーズンにまた訪れたい。

キャンプ親睦会 報告

2018年10月13日-14日

納竿後の会恒例行事であるキャンプ親睦会が行われ、両日共に、各会員がそれぞれキノコ採りを楽しみました。

恒例!?のタコとキノコ鍋、大量の酒で大変盛り上がりました。酔っ払いで、写真はこれだけ。

納竿

メンバー:H、O、T(記)

しばらくHP更新をサボっており、この記事を18年11月29日に書いている。

既に2ヶ月も経っているが、写真を見れば滾々と記憶が蘇る。禁漁期間だから尚更。

楽しかった思い出を酒のツマミにして、来年の計画を練る。私の場合、こういった時間で何度でも楽しむことができる。

2018年の納竿は、前回釣行の舞茸大当たりの残像が強烈に残っていた為に、岩魚への欲は希薄であった。いつも通り、入山地点で前泊し宴会。翌朝、いつも通りの二日酔いで山へ入る。頭の中は舞茸一心、テン場までの道中はミズナラからミズナラへとワープするようにトラバースするが・・・

・・・これは、舞茸じゃないよね!?

なんと、テン場まで舞茸ゼロ。"保険"でナラタケを採ってテン場にデポする。

テン場へ荷物を置いて、岩魚と舞茸を求めて上流へ行く事とした。へつり、高巻きを経てF2に出合う。

なんと、ここまできて舞茸どころか岩魚も無し。少しブナハリタケが採れただけであった。

夕刻まで時間もなくここからテン場へ戻る事としたが、Oさんはテン場に直帰し宴会準備、Hさんは舞茸を見ながら、私Tは支流で岩魚を探しに、それぞれ分かれてテン場へ戻った。

私Tは、運良く支流のF1で何とか1匹の岩魚を釣る事が出来た為、最後の岩魚を拝む事ができた。

テン場へ戻り宴会準備を始めるが、Hさんが一向に戻ってこない・・・。

「そろそろ暗くなるけど、Hさん大丈夫だろうか!?」などどOさんと話していたところ、悲痛の面持ちで現れるHさん。足取りも重い。釣れないのは仕方がないし、舞茸があるとも思っていない私は近づいてくるHさんに「釣れましたか?」なんて聞いてみる。

よく見ると、ザックはパンパンに膨れ、手に持った網の中もパンパン。まさか・・・!!

Hさん、苦しそうな表情で「いや~・・」って、ザックと網からドカドカと・・・

Hさん「おもがった~~!!」

神。神にしか見えなかった。

Hさんのおかげで宴会は盛り上がった。

舞茸の炊き込みご飯と天ぷらも最高だったが、一番美味しかったのは満場一致でホイルバター蒸し。

その他、保険だったナラタケの汁物も旨いし、ブナハリタケの吸物はHさん特製の優しい味。

岩魚は開きにしてから小麦粉をまぶして、唐揚げに。皆で分け合って、納竿の儀は無事終了。

翌日、道中でサルナシが沢山採れたので、少しを家のお土産として持ち帰った。

今年も怪我無く、無事納竿出来た事に感謝。Hさん、Oさん、お世話になりました。

出逢いもまた山の恩恵

メンバー:齋藤、田澤(記

今回の釣行は齋藤さんにとっては今シーズン最後となる。私はまだ釣行予定があった為に、キノコ探しと山歩きを楽しめれば十分と思っていた。

当初の予定は、O氏も加えて3人で山越え2泊を予定していたが、急遽体調不良でO氏が棄権、齋藤さんも自宅の天気が崩れた為に1泊2日の日程へ変更となった。

流石に1泊2日で山越えは厳しいので、入山場所は変更となったが、これが新たなる出逢いと山の大いなる恵みを授かる事となったのだから、O氏もさぞかし無念であったろうと思う。

入山前日に車止め近くまで行き、小宴会を実施後に車中泊。

翌朝、こぼれ落ちるドングリが車の天井を叩く音で目覚める。テン場まではそう遠くはないので、明るくなってから入山地点へと車を走らせる。

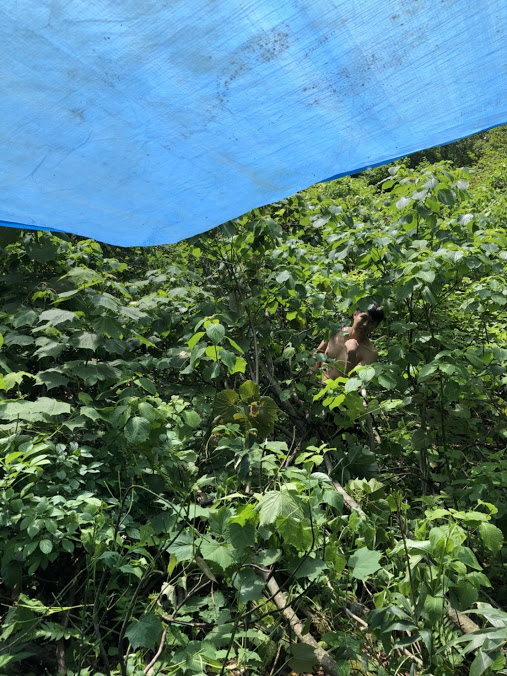

車止めにて入山の準備をしていると、齋藤さんが「俺のザック荷物まだ入るよ」と言って、私のブルーシートを奪おうとする。齋藤さんのザックにキノコを詰め込むつもりだとも言えず、渋々渡し山へ入る。

テン場まで急ぐ事も無くミズナラを見ながら向かう。しかし、この道は悪い。慎重に歩けば危険箇所は無いが、トラバース道が長く少々しんどい。

途中沢に降りて齋藤さんが竿を出すが、魚信は無し。ミズナラを見ながら歩くも舞茸もまだ早いのか?見つかる事も無く、そうこうして4時間弱で目的のテン場へ辿り着いた。

テン場には寝床を設営中の先行者がおり、「まぜてください~」と言うと、即答で「良いですよ~飲みましょう~」と。聞けば、北関東源流会の皆さんで、突然のお邪魔にも暖かく迎え入れてくれた。しばし談笑していると、まずはお近づきの記しにとビールで乾杯。話はどんどん弾むが、そろそろ今晩のおかずをゲットしないと行けないので、渋々?沢へ向かうと道中で齋藤さんが舞茸の大株を見つける。

もしかしてベストタイミングか? この時点で、私は釣りをする気が無くなっていた。その後も釣りをする事無く、舞茸を探しては見つかり、もう背負えない~って。

齋藤さんは最後の岩魚を見たいと言って、支流で5寸?で納竿。本流で40上がフラフラと泳いでいるのを見たが、テン場へ早々に戻る事にした。

夕方、テン場へ戻り収穫した舞茸をブルーシートの上に広げ、改めて歓喜に浸る。

その後は、北源会さん達と舞茸パーティー。次々酒が出てくる、いつ寝たかもわからないが、本当に楽しい思い出に残る一夜を過ごした。

翌朝、朝食も贅沢な舞茸ご飯やソテーなどを頂きまったり。北源会さんは2泊予定なので、この日は上流へ向かうとの事。私達は下山するので、朝食後に名残惜しくも別れの握手をし、皆で記念撮影。来年もまた、一緒に宴会できる事を願って止まない。

ザックには舞茸を詰め込むだけ詰めるが、嬉しい重さが肩を沈める。さて、後は帰るだけと思ったのだが、齋藤さんの欲を思い知る事になる。

「あっちのミズナラ見に行こう」(by齋藤)

もう入らないですし、背負えないですよ!と言ったのだが、まあちょっと見に行ってみようと。

ほどなくして見つかったのです、15kg株が。どうすんのこれ・・。(嬉)

まずは、テン場まで株を持ち帰る。荷物を何度も詰め替えて、可能な限り舞茸を詰め込む。しかし私は作戦通り、往路で荷物を多く持つ事で舞茸スペースは無い。齋藤さんザックに舞茸を詰め込むのを私も一生懸命手伝う。私の倍くらい詰め込んで、ザックの調整紐を目いっぱい伸ばして、パッキング完了。

バッチシですね!と言ったら、バッチシじゃねーよ~って(笑)。

しかし、流石に全部は入らず、北源会さんのテン場へお土産を少し置いていく事にした。

その後、帰路は舞茸を少なく背負った私もしんどかった。トラバースの木掴みは、荷物が重いとバランスを維持する為に余計な体力を使う。足が上がらないよ~って(泣)。

倍背負った齋藤さんは、ご想像の通り(笑)。

帰路に猿の集団が豊作のブナの実を一生懸命に食べており、見送られました。

北関東源流会の皆様、齋藤さん、大変お世話になりました。

2018お盆釣行

メンバー:TA、S、T

記録:H.Tazawa(T)

本記録は、釣行記ならぬ停滞記である。

当初は2泊3日で沢2本を詰める計画であったが、入山前日の天気予報では1日目は早朝から夕方まで強雨との事で計画を変更。

再計画は、1日目に山越えをしてN小屋泊、2日目はK川を詰めてK小屋泊、3日目にのんびり山越え下山という“安全策“とした。

※先月末に会のメンバー(M&K)がK川を1泊2日で詰めており、苦労話も無い事から、完全にナメきっていた故の“安全策”であった。

入山前日、登山口に21時頃到着。この時点では雨は降っておらず、星や夜景すら見えたのである。予報は若干変わり、翌日の朝9時頃までは何とか天気が持つが、その後は雨が強まるとの事。ということで、ちゃっちゃと酒飲んで早起きしようと車中で小宴会を開始し、23時前には眠りについたのであった。

深い眠りについてほどなく、車が強風で揺れている。嫌な予感は的中し、バタバタバタと雨が車の天井を叩き、やかましくて一向に眠れない。

Day1:

AM4:00、起きたというよりは起き上がった。雨は弱まるどころかどんどん強まっており、とても車から出る気になれない。

ここでSが有料アプリで山の最新情報を入手すると、夕方にかけて「激雨」と見た事が無い表現で威嚇し、ラジオからも例年の8月の雨量を1日で超えたなど、警戒心を煽る情報ばかりが流れている。尚、風速は24mとの事であるが、瞬間風速は1.5~3倍と言われているから想像に耐え難い。

ここで最も精神的に安定していたのは、TAであった。行動が決まるまでは無駄な動きはせず体力を温存すべきという事か、シーツを体にかけ、仰向けになりただジッと目を瞑っている。眠いわけではない、ただただ合理的な漢なのだろうと悟った。

AM7:00、いつまでも車で待機していても状況は変わらず、初日のN小屋までは順調に行っても山道歩きで7時間はかかる為、出発するならここで決めないといけない。

3人で話し合った結果、入山を決意。

AM7:40、完全防備し記念撮影後、山へ入る。

大雨で登山道は沢となっていたが、一度歩き始めたらあまりの悪天候で一同から笑いが起こる。どんな状況でも山を楽しむ事ができる素敵なメンバーである。

超えるべき山の頂上に近づくにつれて、次第に強風から暴風、突風も吹き付け、雨具の上からでも雨が当たると痛い。大きいザックが風に煽られよろけながら、何とか山頂へ這い上がった。

山頂にはもちろん登山者など誰もおらず、次第に雷も鳴り始めた為、休憩もそこそこにK川の谷まで降る事にした。ところが、この降りが標高差1,000m以上ある事はあまり頭に入っておらず、この後Sの膝は逝ってしまうのであった。

山頂から200m程下降すると、普段は枯れ沢のはずのG沢源頭が大暴れしている。山の尾根はすぐそこに見えているのに、これほどまで大増水するのかと驚きと不思議な気持ちで感動する。

もうこの時点で道中のK川で岩魚調達は不可能と察した(諦めが遅い)。

しかし、この下降は本当に長い。天気が悪いから余計に長く感じる。

TAは道中、登山道から外れて水浸しとなった草原を笑顔でバシャバシャ歩き、気持ちが良いと言っている。雷や大雨への恐怖心は無いのだろうか。

そうこうして3時間程下降し、K川まで降り立ったが、案の定まっ茶色の大増水で釣りは断念。

Sの膝も召されてしまい、早々に目的のN小屋に向かうが、再び登り返しが約1時間、まさに避難小屋へ避難した。

小屋に到着したのがPM2:30頃、びしょ濡れの荷物を乾かし、岩魚無き宴会の支度をする。

外は一向に雨が止む気配が無く、天気予報はまたも外れて夜まで降り続いていた。

この日は何時に寝たかは覚えていないが、それなりの酒を飲んで小屋の床に倒れこんだ。

DAY2:

朝方、半袖で床に寝てしまっていた私Tは寒さで目覚める。まだ雨音が激しく、沢に降りたところで釣りになるとは思えない。

AM4:00、一応起き上がり、外を眺めたりそわそわしてみる。

Sも起きて外を見るが、強風で横殴りの雨である。TAは、目覚めてはいるが寝転び目を瞑っている。停滞を見込んでおり、無駄な体力を消耗しないと決め込んでいるのだろう。眠いわけではない、ただただ合理的な漢なのだろうと前日に続き悟る。

AM6:00、停滞を決心し酒を飲み始める。やる事がないので、お互いに動画を撮ったり、馬鹿話をして過ごす。ところが、飲みきれないほど持ってきたはずの酒が、停滞とあればみるみる無くなっていく。今晩の酒が無くなる事を心配し、昼前に仮眠。

14時頃起床し、外を見ると雨が小降りになっていた。食料の心配もあり、私Tは雨具を着てN沢源頭に釣りに行く事にした。TAもやっと外に出られる環境になった為に周辺散策へ出かけた。Sは膝が回復せず停滞を決め込む。

私TはN沢へ向かう途中、真新しい熊糞を2山ほどみかける。1山目は見事に踏みつけてしまう。ソロの為、ホイッスルを吹きながら藪を漕いで源頭に降りる。普段はテンカラの私も、濁り水とあっては餌釣りを選択した。途中、腰上まで浸かりながら遡行し、今晩のおかずを求めたが魚信は無く、夕方に小屋に戻る。小屋で濡れた荷物を乾かしていると、あれ!?2本あったはずの竿が1本無い・・。N沢にテンカラ用の竿を置き忘れた事に気づく。置き忘れた場所が概ね見当ついていたので、翌朝に探しに行く事にした。

TAは、最近の熊は釣りをするからねとよくわからない事を言っていたが、再び増水する事はなさそうなので、竿が流される事はないだろうと踏んでいた。

この頃、雨は止み、ラジオからも明日は高気圧に覆われて晴れるとの予報が流れる。

翌朝に水が引いていればK川を詰めて山越え下山しようという事にした。水が引いていなければ、釣りはせず来た道を戻る事になる為、これではただ小屋に酒を飲みに来ただけになるし、あの登山道を登り返し1,000m以上は苦行でしかない。

ただひたすら水が引くのを願い、この日は、寄せ集めの食料で宴会し、飲みきれないはずの酒を全て飲み干し、明日に備えて早々に寝た(はず)。

DAY3:

4時前に起きた。いかにも快晴になりそうな雰囲気で、西の空もすっきりしている。

早々に朝食を済ませ、世話になった小屋に御礼しAM5:30頃に小屋を出発。

私Tは少し先に行き、藪を漕いでN沢に竿を探しに行く。しかし、あるはずの場所に竿はなく、藪をかき分けて探すが見つかる事はなかった。この日は時間も無いので、早々に諦め、TA、Sと合流しK川へ向かった。

K川へ到着し、思わずオーッと声が出た。一昨日見た濁流は、やや増水はしているものの美しい渓相へと変貌していた。

沢を詰める事としたが、距離が長い為にゆっくり釣りをする時間は無い。足早に沢を登っては、好ポイントで竿を出すと、どのポイントからも良型がポンポンと出る。天気は良いし、景観も素晴らしい、のんびりできないのが勿体無いと思いながら、時間を気にしながら駆け上がる。沢を登り始めて約6時間、沢が開けて雪原が見える気持ちが良い場所に出た。ここで沢登りは終了し、記念撮影。

この後は、登山道に出てひたすら頂上まで登り、ひたすら降るだけだ。しかし、この時点でSは膝だけでなく、ふくらはぎや大腿ニ頭筋までも違和感を覚えていた。

ここから頂上に登り返すまで3時間半程かかった。この間、Sがチクショー、ナメてた!と何度も言っては笑わせてくれた。

天気が良かったので、下山は景色を楽しみながらゆっくりと降りた。入山口に戻ったのは18:40頃、この少し前で登山道から素晴らしい夕陽を見る事ができた。

夕陽が水平線に沈むまで3人で見送り、感動のフィナーレは幕を閉じた。

源流の大岩魚が見たくて

7月14日

今回のメンバーは、OとTとS。7月の3連休を使い、2泊3日で山越えでの源流釣行。そして、今回、釣行記を担当しているのは2泊3日の山越え釣行は初体験のS。

頂上につきひと休憩

そんなこんなで、8時間弱、テンバへと到着。こんな山奥に、こんなダイナミックな川があるのかと驚いた。

テント設営のさながら、ランボーと遭遇した。自分の縄張りを荒らされて怒っているようだ、無視しよう。

2日目、それにしても天気が良い、最高の釣行日和だ。へつりながら、泳ぎながら、遡上。

大きな滝壺で粘る。するとOが立て続けに3匹釣る。

Tも尺上をゲット

2日目は大漁だった、晩飯はイワナづくしだ。

途中、普通なら高巻きする滝をOが直登!やばい!

帰り道の山菜そば最高でした。

おしまい

雪渓を越えて

6/29

会員5名(H、TM、O、M、T)にて、入山地点で前泊宴会。

直前で天気予報が好転し、昨年越えられなかったあの滝の上流へ行こうと意気込んだ。

二日酔いの翌朝、泳ぎ、へつり、高巻きを経て、川通しで遡上した。

川は雪代が残っていて冷たかったが、幸い真夏のような陽射しの為、むしろ気持ちが良い。

上流は雪渓が残っていた。

雪渓を越え、7時間ほど歩き昨年越えられなかった滝に出会う。

数年前の大水が出る前は直登できた滝のようだが、どうみてもツルツルで手掛かりがなく登れそうにない。

1時間かけて滝を高巻き、目標の上流に降り立つが魚止めだったのか魚信はなく、テン場に戻る。

高巻きは疲れた身体には応えたが、岩魚が釣れなくとも見たかった景色を確認出来たので、私Tは満足だった。

テン場へ戻る途中、Hさん、TMさんが泣尺~尺上まで数尾岩魚を釣ってくれたおかげで宴会は盛り上がった。

岩魚寿司、岩魚あら汁、岩魚とウドの天ぷら、岩魚のカルパッチョ、岩魚のもつ焼きなどなど、名シェフ(TM)のおかげで贅沢な時間を過ごす。

焚火を囲っての宴会は盛大に盛り上がり、いつも通り焚火の前で寝る。

並べていた岩魚は、翌朝には立派な焼き枯らしとなった。

翌朝はOさんの情熱もあり、支流に入る事になった。

こちらも昨年越えられなかったF1を大高巻きして上流に降りようと、Oさんは元気そうに語る。

この高巻きは高所が苦手な私Tにとっては膝が震えたが、苦労して降り立った上流では良型の岩魚が沢山泳いでいるのを確認できた。

ほどなくしてF2に出会い、下山の時間も考慮して今回はここで引き返す事となった。

帰路で泳いでいる熊を見かける。

熊かきというやつなのか、決して泳ぐのは早くない。

クロールなら追いつかれる事はないかも!?

(私には会長が泳いでいるように見えたが)、

二日間雨に降られることも無く、楽しいメンバーと最後の最後まで盛り上がり、また忘れられない思い出ができた。

ハルゼミ鳴く森へ 5/26-27

またも、メンバーは私TとSの2名。

今回は行きつけの沢を尾根まで詰めて、3ピーク登山という、疲れる為に行くような計画でスタート。

森は今年も煩いほどのハルゼミの鳴声で迎え入れる。

天気は良いし、岩魚は泣尺から尺上までバンバン釣れる。

岩魚を滝上に移送しながら、テン場を目指します。

道中で夕食用の山菜を確保。

写真は、会長より継承したまな板で葉わさびを刻む私T。

沢が尾根に駆け上がる手前、沢が更に細くなり二俣となる。

ここは最後の開けた台地で快適テン場。

テン場には先行者が。白い毛の綺麗なボス猿と数頭の茶猿が待っていた。

一晩だけ宴会に使わせてくれないかと言うと、小さく頷き場所を譲ってくれた。

岩魚の焼き枯らしに炊き込みご飯。

岩魚寿司に葉わさびの醤油漬けを和えてペロリ。どれもうまい。

フキの味噌煮やミズの炒め物を摘みながら、夜は更けていく・・・。

翌日は、尾根まで一気に上がる。

テン場を出発してまもなく、たいそう新鮮な熊糞があったのには驚いた。

重い荷物を背負って、やっとの事で尾根まで出たのは良かったが、そこから3ピークが地獄だった。まるで夏を思わせるような日差しで、体力はみるみる消耗。

このルートはもう止めようねと話しながら、何とか入山口まで下山しました。

早春の渓へ

4/14-15、早春の渓へ一泊二日の釣行です。

メンバーは私TとSの2名。

前日に風邪を引いてしまい、天候も芳しくない予報だったが、「渓が呼んでいる」と言い聞かせ、予定通り山へ向かった。

久々に20kg程のザックを背負って入山。

まだ体が慣れていないのか、足が重い・・。

テン場手前で、ドライフライに出てくれました。嬉しい。

あちらこちらで岩魚が泳いでいるのが見えるのが楽しい。餌釣りのSさんもポンポンと良型を釣り上げ、テン場へ。

定番の刺身と天ぷら、バッケもつまみに。

コゴミも少し出ていました。

この後、予報通り雨が降り出し始めましたが、酔っ払いには関係ありません。

どんどんアルコールを投入していきます。

このあたりから、もう意識はありません。

酔っ払いは、雨が降りしきる外に電話を放り投げ、寝袋に入ることも無くテント(シート1枚のシェルター)に潜り込み爆睡。

翌朝、風邪をこじらせ酷い状態に (笑)

翌日は雨で雪解けも進み増水。

釣れそうではありましたが、風が強く釣りをする気になれない・・。

午前中に切上げて帰路へ。

帰りはカモシカに見送られます。

風邪をこじらせた私に 無理するなよ と優しく諭しています。

コゴミも顔を出し始めたし、欲たかりの山菜シーズンが楽しみです。

2018年解禁

ついに待ちに待った解禁です。

M、O、S、Tの4名で入渓。

真新しい足跡もありますが、まあ気にしません。

私Tは他力本願、早々に竿を閉まって他のメンバーが岩魚を釣るのを待ちます。

とにかく、岩魚の顔が見たいのです。

写真に写っているのはOさん。

早く釣ってくれ・・

支流に入るも一向に釣れない・・・

この後、Mさんは単独で本流へ行くとの事で別れる(どうやら、釣れたらしい・・)。

残る3人はこの後も釣れず、ボーズでした。

まあ、竿を振って釣りはしたので良しとしましょう・・。

焚き火で暖まり、しばし談笑。

釣れなくてもこうした時間が楽しいですね。

今シーズンも大きな怪我が無く、思い出に残る釣りができる事を祈りつつ各々解散しました。

仙台源水会

仙台源水会